自分は現在、当社のサービスを充実させるために整理収納について勉強をしています。やはり勉強をしているといろいろな内容が理解できるようになりますし、このブログでも書ける内容が増えてきますね。

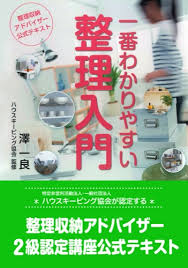

今回は整理収納2級認定講座でもすごく大事な内容として扱われている。「整理・収納スキル5つの鉄則」の内容を簡単に紹介しますね。片づけの方法を知るにはまずこの5つのルールを知るのがいいでしょう。

整理収納アドバイザーの公式テキストから引用していきますね。

ポイントは5つです。どれもすごく役に立つ内容ですよ。片づけができないで悩んでいる人はどんどん読み進めてください。片づけの方法の大まかな方針がわかれば、やるべきことも見えてくると思います。

鉄則1 適正量をきちんと知ればモノは増えない

自分にとってちょうどよいモノの量を把握するという話です。整理収納アドバイザーの公式テキストの言葉を借りると、適正量とは家庭のライフスタイルにぴったり合った、必要なモノの量のことです。

どんなに広い部屋であっても無限にものを持てるわけではありません。自分でどれくらいの量を持つかを決めて、それ以上は持たない、増えたら捨てるなどとするといいですね。

適正量を決めるときには、

- スペースを決める

- 何個までと個数制限をつける

- 期限を決める

などが有効でしょう。以前に記事を書いたIKEAのVARIERA(ヴァリエラ)も役に立ちますね。

IKEAの収納ボックスVARIERA(ヴァリエラ)!これがあれば収納はめっちゃ楽になりそう

この内容はもっと掘り下げていきたいのでここでは簡単にこれくらいにしておきます。

鉄則2 動作・動線とモノを置く高さを意識すれば散らかりにくくなる

自分の生活のリズム、動くパターンに合わせて整理収納をしようという話です。

生活の中で自分がどのような行動をして、どのタイミングで何をするのかに合わせてモノを配置し、合わないものに関しては捨てたり、場所を変えたりすることが重要になります。

http://www.shonan.misawa.co.jp/viviane/dousen.htmlより

自分がよく動く場所(動作・動線上)にモノを散らかすと生活が不便になりますので、散らかさないよう気を付けたらいいですね。

鉄則3 使用頻度別収納で圧倒的に使いやすく

よく使うものを一番使いやすい場所に置いて固定します。テキストには以下のように書かれています。

モノを使用頻度によって5段階に区別してみます。まず毎日使うものが1,2日から3日に1値度使うものが2、週1回程度使うものが3、月1回程度使うものが4、年1回使いものが5です。

毎日使う使用頻度1のものを収納する方法のほうにより気を配らなくてはいけませんね。

一番わかりやすい整理入門p106より

使用頻度別にものを分けて、頻度が高いモノから収納していくということですね。

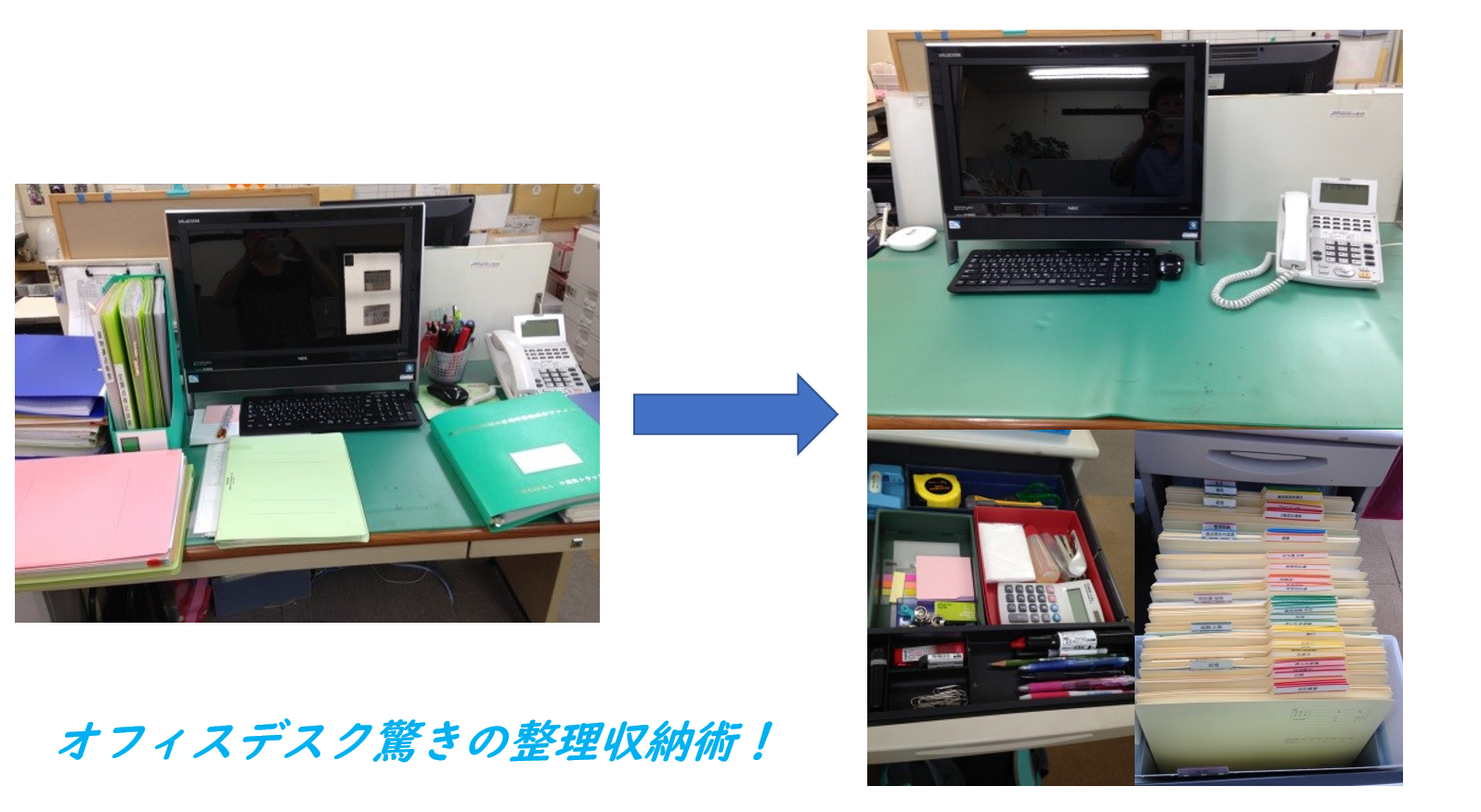

鉄則4 グルーピングで無駄な行動をなくす

モノをグループでひとまとめにすると仕事も生活も断然楽になります。

複数でひとつの仕事をしてくれるモノをグループとみなします。

グループを作ってセットにしてしまうと、モノがそこ以外には動きません

一番わかりやすい整理入門p112,113より

グループを作って、グルーピングしたものに関してはほかの用途には使わないようにするとモノが散らかりにくくなりますし、行動パターンもはっきりしてきますよね。

鉄則5 定位置管理で「探し物」の必要なし

会社や家庭で、多くの人が使うモノはきちんと定位置にモノを管理する必要があります。特に会社の場合片付けが上手の人だよ理になってしまうことがある可能性があるので、きちんとみんなで使うものの共有をするべきでしょう。

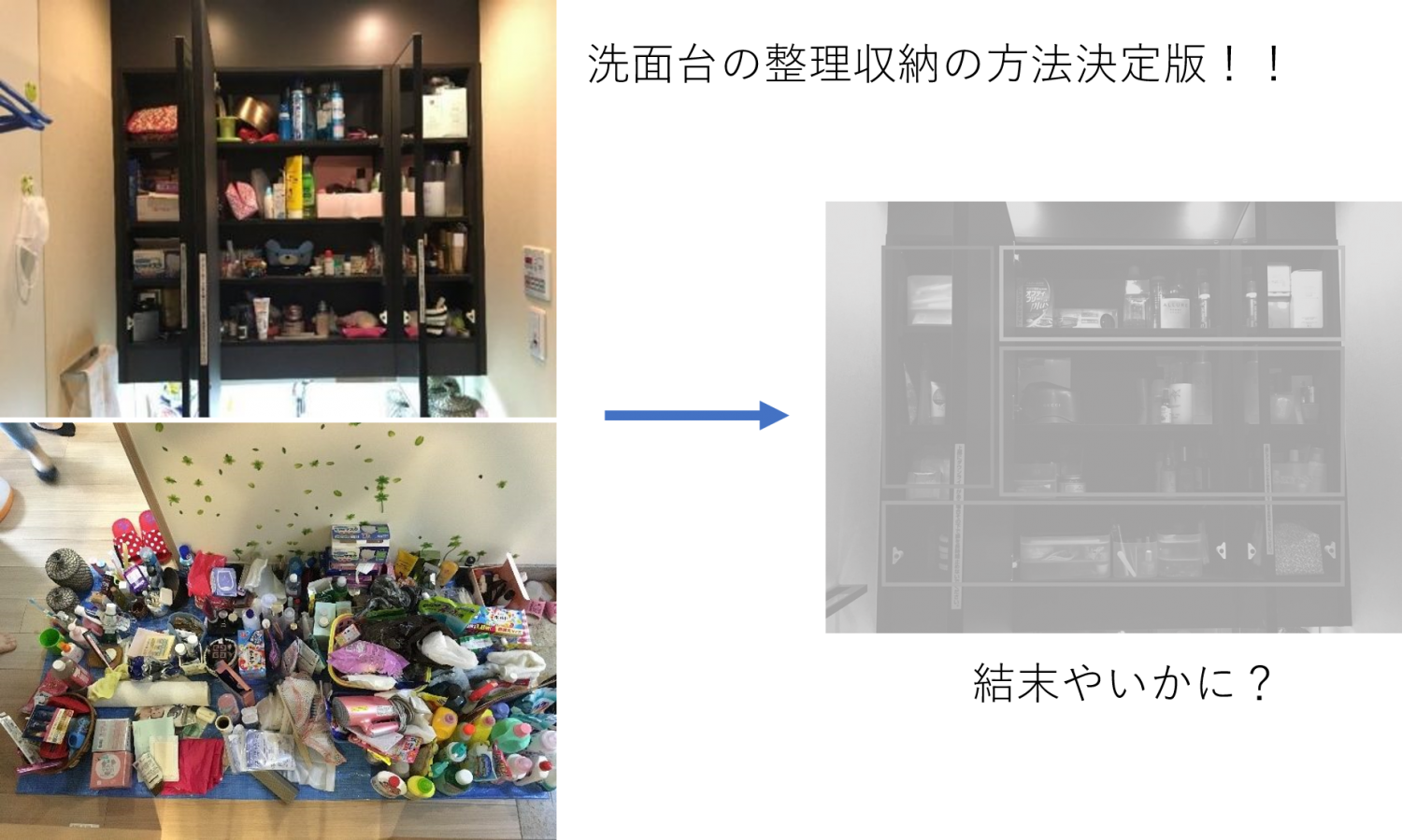

定位置管理ではみんながモノを探しやすくできる工夫が大事ですから、ラベリングや「見せる収納」が有効です。このブログでも書いているので参考にしてみてください。

収納が楽になる!モノがおしゃれに見える!ラベリング、収納ラベルの事例を紹介します

最後に

いかがでしょうか。

今回は整理収納アドバイザーのテキストの内容を引用しつつ、片づけで役に立つ5つのルールを紹介しました。片づけられない人は片づけのルール、整理収納の方法が頭に入っていない場合があるのでぜひ参考にしてみてください。

片づけ生活の片付けノウハウが満載に詰まったYouTubeチャンネルを始めました!

動画で、音声で片付けの方法を学びましょう。YouTubeの動画はすべて無料なので、いつでもどこでも片付けの方法を簡単に学べます。

チャンネル登録をすれば、より簡単に私たちの動画が見れます。